Davduf en a marre des blogues

Mais là, Davduf en a marre des blogues et signe un billet décapant (amplement commenté) intitulé Cycle. Recyclage. Davduf.net n’est plus très net.

Après dix/douze ans à nous battre/promouvoir la liberté d’expression sur le Net, à croire en un Manifeste du Web Indépendant, à jouer les Rézo de l’ombre, c’est l’avènement des Blogs, le triomphe de la parole libérée, etc., ô joie, ô allégresse, ô do it yourself mondialisé, chouette chouette, on a vécu ça, et en même temps...

Le bruit est si intense, la masse si imposante, qu’on en revient à ne plus savoir quoi lire, on a la tête ailleurs. Marre de cette tête à clics et à claques du blogger fou, qui «rumeure» plus qu’il ne pense, qui parle plus qu’il ne dit, qui azertit plus qu’il n’écrit.

Fin de partie.

Cette sortie de Davduf me rappelle tant par le ton que par le contenu celle qu’il avait faite au moment de la mise au rancart de son site La Rafale en octobre/novembre 1996 (voir Chroniques de Cybérie, 11 octobre 1996) quand j’écrivais :

Mauvaise nouvelle venue du front : La Rafale, le meilleur site alternatif qu'ait vu le Web francophone, s'éteindra définitivement le 23 novembre prochain. Nous vous avions souligné son arrivée l'hiver dernier, puis son retour en septembre après une pause estivale. Zone autonome temporaire, la Rafale crépitait hebdomadairement depuis presque un an, tirait à la volée sur tout ce qui ne bougeait pas, ou pas assez vite. Pourquoi cet arrêt des hostilités? Laissons le chef de brigade David Dufresne expliquer. «À peine née, la Rafale se savait condamnée. Condamnée à errer dans un réseau quasi-autiste (l'Internet, qui semble vivre par et quasi que pour lui-même), condamnée à résister face à bien plus coriace qu'elle, mais encore condamnée à suivre (avec délectation mais danger) les nouvelles technologies, délicieuses mais contraignantes (Java, plug-ins Netscape, etc.) Condamnée à clamser, quoi. Et vite. Et bien. Et vite fait bien fait.» Dur constat pour les sites indépendants, continue Dufresne : «Ainsi les limites du petit Web bricolé-maison sont d'une certaine façon atteintes. J'avais surestimé mes forces face à l'isolement et la solitude infligés à tout webmestre de fond qui, comme le coureur du même nom, s'essouffle plus vite à mesure qu'il approche de son but. Comme quoi, finalement, si lancer son WebZine est d'une incroyable simplicité; c'est une autre paire de manche que de le poursuivre». Jusqu'au 23 novembre.

Mais après plusieurs mois d’absence, Davduf revenait avec un nouveau site, un nouveau format, une nouvelle énergie avec davduf.net. Dans une entrevue courriel, je lui demandais les motifs de ce retour (voir Chroniques de Cybérie, 21 mars 2000).

La NetÉconomie! Si, si. Je ressens le même sentiment d'urgence qu'en 1995, ou tout était à inventer. Aujourd'hui, le Web marchand est définitivement là. Il est partout, en France. Des pubs à n'en plus finir. Des projets de start-up qui pullulent. Dans le même temps, des indépendants sont restés (comme rezo.net), ont maintenu la flamme coûte que coûte et voilà, soudainement, le 31 décembre 1999 pour être précis, j'ai eu envie d'apporter ma petite contribution à l'édifice d'un Web alternatif. Comme en 1995, j'ai l'impression que des choses importantes se jouent en ce moment. Il y a le même bordel, le même engouement en 2000 qu'il y a 5 ans. Donc, il y a des places à prendre, à la marge[...] je crois que l'effervescence actuelle est le signe paradoxal qu'il y a peut-être une nouvelle carte à jouer, maintenant, et à nouveau, pour le Web indépendant. Les positions de chacun (indé, marchand) sont définitivement claires.

C’est un fait que l’engouement pour les blogues remet en question bon nombre de principes que l’on tenait pour acquis à l’égard du Web, comme la concentration de l’attention sur un petit nombre de gros sites. Remarquons toutefois que si la fréquentation de ces gros sites commence à s’éroder sous la vague des blogues, à l’intérieur même de l’espace blogue se produit aussi un phénomène de concentration.

L’arrivée des blogues «corpo» (notamment en journalisme) suit aussi l’évolution connue du Web au cours de ses premières années. Les indépendants et les éditeurs de contenu aux moyens modestes ont tracé et défriché la voie, les corpo l’ont ensuite élargie et «pavée» pour la parsemer de kiosques convergents. Il en va ainsi pour les blogues. I'll do the stupid thing first and then you shy people follow... (Frank Zappa).

Mais puisque les positions de chacun (indés et marchands pour reprendre la typologie de Dufresne) sont «définitivement claires», n’y a-t-il pas justement des «places à prendre», et l’effervescence actuelle ne signale-t-elle pas «qu’il y a peut-être une nouvelle carte à jouer» pour les indépendants?

Il est vrai que le rapport signal sur bruit se détériore dans l’espace blogue en raison de la multitude de sources, mais il en est de même dans le reste du Web, et heureusement il existe des filtres.

Mais fin de partie, comme écrit Davduf? Je ne crois pas, tant pour lui que pour le reste des blogueurs. On traverse la «bulle» blogue tout comme on a traversé la bulle techno, avec toutes ces attentes, tous ces espoirs, et ensuite la réalité toute dure. Puis, on façonne cette réalité sur des modèles plus réalistes, voilà tout.

Laissons passer l’été, et je crois qu’on verra un portrait sensiblement modifié de la blogosphère cet automne.

Lourde perte que le décès de Raymond Devos.

Lourde perte que le décès de Raymond Devos.  Stephen Kinzer est un ex-correspondant étranger du New York Times et auteur de Crescent and Star: Turkey Between Two Worlds (Le croissant et l’étoile : la Turquie entre deux mondes) et Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala (Fruit amer : le récit du coup d’État étasunien au Guatemala). En 2003, il signait un ouvrage important sur l’Iran,

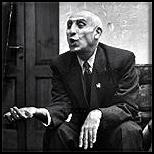

Stephen Kinzer est un ex-correspondant étranger du New York Times et auteur de Crescent and Star: Turkey Between Two Worlds (Le croissant et l’étoile : la Turquie entre deux mondes) et Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala (Fruit amer : le récit du coup d’État étasunien au Guatemala). En 2003, il signait un ouvrage important sur l’Iran,  En août 1953, un coup d’État fomenté par les États-Unis renverse le premier ministre Mohammad Mossadegh qui avait été élu deux ans plus tôt sous la bannière du Front national, un regroupement de partis progressistes. Or, soutient Kinzer (et de nombreux autres intellectuels et universitaires cités dans son livre), ce coup d’État est l’événement qui a déclenché la montée du fondamentalisme islamique au Proche-Orient et dans le monde avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. Et le motif principal de ce coup d’État? Le pétrole.

En août 1953, un coup d’État fomenté par les États-Unis renverse le premier ministre Mohammad Mossadegh qui avait été élu deux ans plus tôt sous la bannière du Front national, un regroupement de partis progressistes. Or, soutient Kinzer (et de nombreux autres intellectuels et universitaires cités dans son livre), ce coup d’État est l’événement qui a déclenché la montée du fondamentalisme islamique au Proche-Orient et dans le monde avec les conséquences que l’on connaît aujourd’hui. Et le motif principal de ce coup d’État? Le pétrole. Le ressentiment anti-britannique couvait dans la population, mais ce n’est qu’en 1951 qu’il se canalise et se traduit par l’élection de Mohammad Mossadegh qui promet d’expulser l’AIOC, de reprendre le contrôle des vastes ressources pétrolières du pays et de libérer l’Iran de la sujétion étrangère. Une fois élu, il tient promesse et nationalise l’AIOC (qui était alors la plus importante société du monde), et l’État iranien s’approprie également la raffinerie géante de Abadan sur le Golfe persique.

Le ressentiment anti-britannique couvait dans la population, mais ce n’est qu’en 1951 qu’il se canalise et se traduit par l’élection de Mohammad Mossadegh qui promet d’expulser l’AIOC, de reprendre le contrôle des vastes ressources pétrolières du pays et de libérer l’Iran de la sujétion étrangère. Une fois élu, il tient promesse et nationalise l’AIOC (qui était alors la plus importante société du monde), et l’État iranien s’approprie également la raffinerie géante de Abadan sur le Golfe persique. Peu après l’assermentation de Eisenhower le 20 janvier 1952, les frères Dulles informent leurs homologues britanniques qu’ils sont prêts à aller de l’avant avec le renversement de Mossadegh. Le coup d’État portera le nom de code AJAX, ou dans le jargon de la CIA, TPAJAX. Et pour mener à bien l’opération, la CIA désigne un agent qui possède une vaste expérience du Proche-Orient, Kermit Roosevelt, petit-fils de l’ex-président Theodore Roosevelt.

Peu après l’assermentation de Eisenhower le 20 janvier 1952, les frères Dulles informent leurs homologues britanniques qu’ils sont prêts à aller de l’avant avec le renversement de Mossadegh. Le coup d’État portera le nom de code AJAX, ou dans le jargon de la CIA, TPAJAX. Et pour mener à bien l’opération, la CIA désigne un agent qui possède une vaste expérience du Proche-Orient, Kermit Roosevelt, petit-fils de l’ex-président Theodore Roosevelt. Mossadegh fut renversé avec la complicité de Mohammad Reza Shah qui signa le décret sa destitution et de son remplacement par un premier ministre pantin, Fazlollah Zahedi. L’AIOC tenta par la suite de reprendre sa position de dominance sur l’industrie pétrolière, mais dû faire des compromis et partager la manne avec des sociétés non-britanniques qui néanmoins conservèrent le nom qu’avait donné à l’entité nationalisée, la National Iran Oil Company. Ce n’est qu’«après coup» que la population iranienne comprendra que les puissances étrangères ont manipulé leur destin constitutionnel.

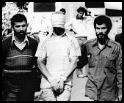

Mossadegh fut renversé avec la complicité de Mohammad Reza Shah qui signa le décret sa destitution et de son remplacement par un premier ministre pantin, Fazlollah Zahedi. L’AIOC tenta par la suite de reprendre sa position de dominance sur l’industrie pétrolière, mais dû faire des compromis et partager la manne avec des sociétés non-britanniques qui néanmoins conservèrent le nom qu’avait donné à l’entité nationalisée, la National Iran Oil Company. Ce n’est qu’«après coup» que la population iranienne comprendra que les puissances étrangères ont manipulé leur destin constitutionnel. Pour Kinzer, «Les religieux fondamentalistes qui ont consolidé leur pouvoir en Iran au début des années quatre-vingt n’on pas seulement imposé un fascisme religieux dans le pays, mais ont également fait de leur pays un centre de propagation de la terreur à l’étranger.» Selon lui, leur appui aux étudiants qui ont pris d’assaut l’ambassade des États-Unis le 4 novembre 1979 et qui ont gardé le personnel en otage durant 444 jours n’a marqué que le début de leur campagne anti-occidentale. Par la suite, ils ont financé et armé le Hamas, le Hezbollah et d’autres factions au Proche-Orient.

Pour Kinzer, «Les religieux fondamentalistes qui ont consolidé leur pouvoir en Iran au début des années quatre-vingt n’on pas seulement imposé un fascisme religieux dans le pays, mais ont également fait de leur pays un centre de propagation de la terreur à l’étranger.» Selon lui, leur appui aux étudiants qui ont pris d’assaut l’ambassade des États-Unis le 4 novembre 1979 et qui ont gardé le personnel en otage durant 444 jours n’a marqué que le début de leur campagne anti-occidentale. Par la suite, ils ont financé et armé le Hamas, le Hezbollah et d’autres factions au Proche-Orient.